Millionen für die Festkörperphysik

Mit 3,7 Millionen Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eine neue Physik-Forschergruppe an der Uni Würzburg. Die Wissenschaftler untersuchen elektronische Quanteneffekte in Nanostrukturen; weitere Fortschritte in der Mikroelektronik sind ihr Ziel.

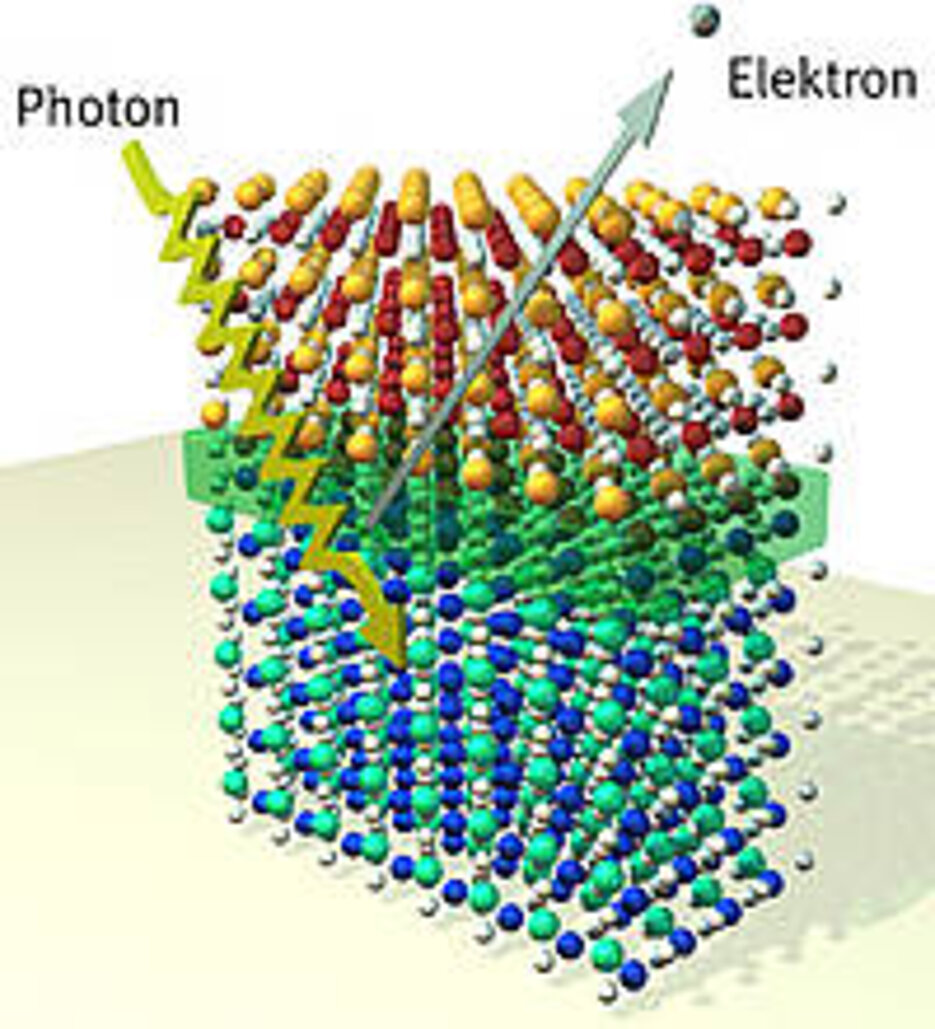

Die Miniaturisierung schreitet in der Mikroelektronik weiter voran – und stößt auf Grenzen: „Je winziger elektronische Bauelemente sind, desto störender wirken sich Quanteneffekte und die elektrische Abstoßung zwischen den Leitungselektronen auf ihre Funktionalität aus“, erklärt Professor Ralph Claessen, Sprecher der neuen Forschergruppe.

Was in der herkömmlichen Siliziumtechnologie eher nachteilig wirkt, kann allerdings in anderen Materialien neue Perspektiven eröffnen. „In Oxiden, intermetallischen Cer-Verbindungen und verwandten Festkörpermaterialien lässt sich die Wechselwirkung zwischen den Elektronen möglicherweise gezielt für neuartige maßgeschneiderte Anwendungen nutzen“, so Claessen. Als Beispiele nennt er hoch empfindliche Magnetfeldsensoren, elektrisch beschreibbare magnetische Speicherbits oder schaltbare Supraleiter.

Quanteneffekte verstehen und kontrollieren

Zwei Ziele verfolgt die neue Forschergruppe: Sie will die auftretenden Vielteilchen-Quanteneffekte an modellhaften Nanostrukturen untersuchen und so die Vorgänge verstehen, die dort an den Ober- und Grenzflächen ablaufen. Und sie will lernen, diese Vorgänge gezielt zu kontrollieren – etwa durch die Auswahl der Materialien oder durch äußere Einflüsse wie Temperatur oder elektrische und magnetische Felder.

Die Forschergruppe kann sich dabei auf ein breites Instrumentarium experimenteller und theoretischer Methoden stützen. „Dabei spielt übrigens – in bester Würzburger Tradition – die Anwendung von Röntgenstrahlung für modernste Spektroskopieverfahren eine zentrale Rolle“, sagt Claessen.

Mitglieder der Forschergruppe

Getragen wird die DFG-Forschergruppe „Electron Correlation-Induced Phenomena in Surfaces and Interfaces with Tunable Interactions" von neun Wissenschaftlern.

Sieben davon gehören der Würzburger Fakultät für Physik und Astronomie an: Fakher Assaad, Ralph Claessen, Kai Fauth, Jean Geurts, Werner Hanke, Andrei Pimenov, Friedrich Reinert, Jörg Schäfer und Michael Sing.

Mit dabei sind außerdem Carsten Honerkamp von der RWTH Aachen und Ole Krogh Andersen vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart.

Acht DFG-Forschergruppen in Würzburg aktiv

Die erste Förderperiode der neuen Forschergruppe dauert drei Jahre und beginnt am 1. November 2009. Mit ihr zusammen sind an der Universität Würzburg nun insgesamt acht von der DFG geförderte Forschergruppen aktiv. Fünf davon befassen sich mit klinisch-medizinischen Themen.

Kontakt

Prof. Dr. Ralph Claessen, T (0931) 31-85732, claessen@physik.uni-wuerzburg.de