Preisregen in der Physik

Ausgezeichnete Doktoranden und Studierende ehrt die Fakultät für Physik und Astronomie der Universität Würzburg im Rahmen ihrer Akademischen Feier am 12. Dezember. Dann erhält auch einer ihrer Dozenten die Goldene Kreide, den Lehrpreis für vorbildliche Übungsleitung. Den Festvortrag hält der Berliner Physiker Prof. Klaus Peter Hofmann. Sein Thema ist der Sehvorgang – ein Bereich, in dem sich Biologie und Physik treffen.

Am 10. Dezember 1901 hat der Würzburger Physiker Wilhelm Conrad Röntgen in Stockholm den ersten Nobelpreis für Physik verliehen bekommen. Im Gedenken daran lädt die Fakultät für Physik und Astronomie der Universität Würzburg traditionell am ersten Montag nach diesem Jahrestag zu ihrer Akademischen Feier ein.

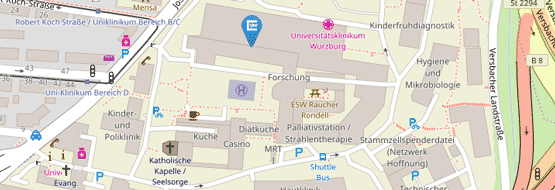

Sie findet in diesem Jahr am Montag, 12. Dezember, in der Neubaukirche statt. Beginn ist um 16.15 Uhr.

Im Rahmen dieser Feier verleiht das Physikalische Institut den Wilhelm-Conrad-Röntgen-Studienpreis an die besten Studierenden sowie den Wilhelm-Conrad-Röntgen-Wissenschaftspreis an ausgezeichneten Doktoranden und Doktorandinnen. Die Preisträger in diesem Jahr sind:

Wilhelm-Conrad-Röntgen-Studienpreis

Den Studienpreis erhalten in diesem Jahr Steffen Bieker, Moritz Fuchs, Tobias Henn, Frank Meyer, Daniel Neumann, Rolf Reinthaler, Christoph Seibel, Cornelius Thienel, Jan Werner, Marco Winkler und Nadine Wolf.

Sie haben entweder ihre Diplomprüfung mit der Note 1,0 oder den Master mit mindestens einer 1,2 bestanden. Alle werden in Zukunft in Würzburg promovieren und erhalten dafür Gutscheine über jeweils 500 Euro zum Besuch von Summer oder Winter Schools.

Wilhelm-Conrad-Röntgen-Wissenschaftspreis

Doktorarbeiten, die von allen drei Gutachtern mit der Note „Ausgezeichnet“ bewertet wurden, honoriert die Fakultät für Physik und Astronomie mit dem Röntgen-Wissenschaftspreis und jeweils 250 Euro. Die Preisträger in diesem Jahr sind:

• Dr. Thomas Lang: Quantum Monte Carlo Methods and Strongly Correlated Electrons on Honeycomb Structures (Lehrstuhl für Theoretische Physik I)

• Dr. Markus Paul: Molecular Beam Epitaxy and Proberties of Magnetite Thin Films on Semiconducting Substrates (Lehrstuhl für Experimentelle Physik IV)

• Dr. Alexander Schenkel: Noncommutative Gravity and Quantum Field Theory on Noncommutative Curved Spacetimes (Lehrstuhl für Theoretische Physik II)

Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gastprofessur

Im Rahmen ihrer Akademischen Feier stellt die Fakultät auch den Inhaber der Röntgen-Gastprofessur im Wintersemester 2011/12 vor. Berufen wurde in diesem Jahr der Genfer Physiker Dr. Thomas Schott. Gewürdigt werden damit Schotts besondere Verdienste auf dem Gebiet der experimentellen Hochenergiephysik sowie seine Arbeiten am Atlas-Experiment des Teilchenbeschleunigers LHC am CERN.

Die Goldene Kreide

Wer die Goldene Kreide, den Lehrpreis für vorbildliche Übungsleitung, erhält, entscheidet die Fachschaft Physik. Der Preis soll didaktisches Geschick würdigen, mit dem es dem Dozenten gelingt, den Übungsbetrieb verständlich und lehrreich zu gestalten ohne ihn zu überladen. Er geht in diesem Jahr an Wolfgang Reusch. „Wolfgang Reusch setzt mit interessanten Beispielen Reize, die seine Studenten ständig dazu anhalten, sich auf induktivem Weg Lösungen selbst zu erarbeiten. Dabei entwickelt sich unter den Studierenden eine förderliche Gruppendynamik sowie eine Vertrauensbasis zwischen Studenten und Übungsleiter gleichermaßen“, schreibt die Fachschaft in ihrer Laudatio. Reuschs Engagement sei beispielhaft, in den Lehrevaluationen erziele er regelmäßig sehr gute Bewertungen.

Der Festvortrag: Wo Physik und Biologie sich treffen

Den Festvortrag der diesjährigen Akademischen Feier hält Professor Klaus Peter Hofmann vom Institut für Medizinphysik und Biophysik an der Charité Berlin. Das Thema seines Vortrags lautet:

„Wo Physik und Biologie sich treffen: Zur Signalwandlung beim Sehvorgang“.

Damit Mensch und Tier sehen können, müssen sie in der Lage sein, Licht in einen Nervenreiz zu übersetzen. Diese Signalwandlung beginnt damit, dass bestimmte Proteine in den Rezeptoren der Netzhaut die Energie der Lichtteilchen, der Photonen, speichern. Über eine komplizierte Signalkette entsteht daraus das hoch verstärkte Rezeptorpotential, ein elektrisches Membranpotential. Das Signal liegt damit in der Energieform vor, die dem Nervensystem zu Grunde liegt. Der Gesamtprozess ähnelt der Arbeitsweise einer digitalen Kamera, beruht aber in der Netzhaut nicht auf dem photoelektrischen Effekt, sondern auf der molekularen Erkennung zwischen Proteinen.

![]() Das ausführliche Programm der Akademischen Feier

Das ausführliche Programm der Akademischen Feier