Studienbeiträge: 500 Euro ab Sommersemester 2007

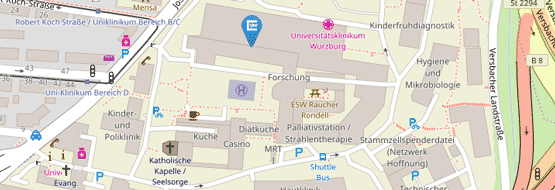

Vor der Senatsentscheidung über die Satzung zur Einführung von Studienbeiträgen demonstrierten rund 45 Menschen vor der Sanderring-Uni.

Ab dem Sommersemester 2007 erhebt die Uni Würzburg Studienbeiträge in Höhe von 500 Euro pro Semester. Das hat der Senat auf seiner Sitzung am Abend des 20. September beschlossen. Die Universität setzt damit einen Passus aus dem neuen Hochschulgesetz um, das der bayerische Landtag vor wenigen Monaten verabschiedet hat. Über die Verwendung der Beiträge entscheiden Dozenten und Studenten gleichberechtigt. Ziel ist es, „dass wir für jeden Studierenden spürbare Verbesserungen erreichen“, sagt Unipräsident Axel Haase.

19 Millionen Euro: Mit jährlichen Einnahmen in dieser Höhe könnte die Uni Würzburg rechnen, wenn alle 19.000 Studierenden 500 Euro pro Semester als Studienbeitrag zahlen. Ganz so hoch werden die Einnahmen wohl nicht werden; schließlich sieht die Satzung eine ganze Reihe von Gründen vor, weshalb Studierende von der Zahlung befreit werden können.

Keine Beiträge zahlen beispielsweise Studierende mit Kindern unter zehn Jahren oder mit behinderten Kindern. Wer zwei oder mehr Geschwister hat, für die die Eltern Kindergeld erhalten, wer schwerbehindert oder chronisch krank ist, wird ebenfalls von der Beitragspflicht befreit. Von Medizinstudenten im Praktischen Jahr erhebt die Universität keine Beiträge, auch nicht von Doktoranden für eine Dauer von sechs Semestern.

Darüber hinaus sieht die Satzung eine Befreiung für den Fall vor, dass die Zahlung eine unzumutbare Härte darstellen würde. Hierüber entscheidet die Hochschule im Einzelfall. In bestimmten Fällen können auch ausländische Studierende von der Zahlung der Studienbeiträge befreit werden – zum Beispiel, wenn sie als Teilnehmer an internationalen Austauschprogrammen nach Würzburg kommen. „Über weitere Befreiungsmodelle können die Fakultäten autonom entscheiden“, sagt Haase. Beispielsweise könne ein Fachbereich besonders begabte Studierende von der Zahlung freistellen.

Zehn Prozent der in Bayern eingenommenen Studienbeiträge fließen in einen Sicherungsfonds des Freistaates. Dieses Geld soll später der Absicherung von Studierenden dienen, die zur Finanzierung der Studienbeiträge einen Kredit aufgenommen haben und dann in Rückzahlungsschwierigkeiten geraten.

Die restlichen 90 Prozent der Beiträge werden innerhalb der Uni Würzburg nach einem festen Schlüssel verteilt: Die Fakultäten bekommen 65 Prozent, gewichtet nach Lehrnachfrage und Auslastung. Die übrigen 35 Prozent werden aufgrund positiv begutachteter Konzepte auf Fakultäten, Unibibliothek, Rechenzentrum, Zentralverwaltung sowie Zentrum für Sprachen und Mediendidaktik verteilt. Klar ist dabei jedoch immer: Ziel muss es sein, die Studienbedingungen zu verbessern.

„Mit den Studienbeiträgen können wir mehr Dozenten einstellen; für die Studierenden bedeutet dies kleinere Übungsgruppen und Seminare“, nennt Haase ein Beispiel für die Verwendung des Geldes. Neue Bücher, attraktive Lern- und Aufenthaltsräume, eine noch intensivere Studienberatung oder ein Career-Service, der die Studierenden bei ihrer Vorbereitung aufs Berufsleben unterstützt, sind weitere Posten auf seiner Liste.

In die Entscheidungen darüber, was mit den Beiträgen innerhalb der Universität geschieht, sind Studierende eng eingebunden. Die jeweiligen Kommissionen sind immer paritätisch mit Studierenden und mit Lehrenden besetzt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

Auch wenn die Universität ab dem kommenden Jahr keine 19 Millionen Euro zusätzlich einnehmen wird, ist Haase doch zuversichtlich, dass sich die Studienbeiträge bemerkbar machen werden: „Das ist seine Riesensumme für die Uni – selbst wenn am Schluss vielleicht nur neun oder zehn Millionen Euro dabei rauskommen“, sagte er. Damit stünde allein den Fakultäten noch einmal die gleiche Summe zur Verfügung, die sie jetzt als laufende Mittel erhalten. „Damit lassen sich spürbare Verbesserungen erreichen.“

Fällig werden die Beiträge zum ersten Mal bei der Rückmeldung im kommenden Januar. Zum Sommersemester 2007 können die Fakultäten und Einrichtungen dann darüber verfügen. Dass das Geld tatsächlich den Studierenden zu Gute kommt, darüber will auch die Hochschulleitung wachen. Axel Haase ist jedenfalls „sehr gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte“.

Diskussion nach Demonstration

Vor der Sitzung des Senats hatten sich am Mittwoch rund 45 Demonstranten – vor allem Studierende, aber auch einige Eltern – vor der Sanderring-Uni versammelt (Foto: Robert Emmerich). Sie protestierten dort gegen die Einführung von Studienbeiträgen. Michael Kraus vom Arbeitskreis Aktion des Sprecherrats stellte zehn Gründe gegen die „Campus-Maut“ vor.

Unter anderem äußerte er die Befürchtung, die 500 Euro seien nur der Einstieg und eine Erhöhung der Beiträge werde folgen. Auch bedeute die Einführung der Studienbeiträge längere Studienzeiten, weil die Studierenden künftig noch mehr jobben müssten, um ihr Studium zu finanzieren. Sein Fazit: Studiengebühren verschärfen die Krise des Bildungssystems und seien aus gesellschafts-, sozial- und bildungspolitischen Gründen abzulehnen.

Im Anschluss zogen die Demo-Teilnehmer ins Audimax, wo sie mit Unipräsident Axel Haase und den Senatoren diskutierten. „Warum nehmen Sie gleich den maximal möglichen Betrag von 500 Euro und nicht weniger?“ Antwort: „Wir wollen den größtmöglichen Effekt zur Verbesserung der Studienbedingungen erreichen.“ Solche Fragen, die sich direkt auf die rechtlich möglichen Entscheidungsspielräume des Senats bezogen, standen in der Diskussion neben ganz anderen Redebeiträgen. In denen wandten sich Studierende und Eltern grundsätzlich gegen Studienbeiträge – bis hin zur Forderung, der Senat solle ein Zeichen setzen und sich der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung der Beiträge verweigern.

Die Senatoren bemühten sich deutlich zu machen, dass sie nicht gegen die Interessen der Studierenden handeln. Dass die Studienbeiträge durchaus etwas bringen können, dass die Professoren und Dozenten damit tatsächlich die Studienbedingungen verbessern wollen. Vizepräsident Ulrich Sinn etwa betonte, dass bei der Frage nach der Verwendung der Studienbeiträge von Anfang an alle Fakultäten und damit auch die gewählten Vertreter der Studierenden einbezogen waren: „Wir haben alles dafür getan, dass diese Satzung in einem demokratischen Prozess entsteht.“